La taxe crypto France 2025 ne résume pas seulement une question de pourcentage : elle symbolise le rapport ambigu qu’entretiennent la France et l’Europe avec les cryptomonnaies. Alors que les États-Unis et plusieurs grandes places financières affichent une stratégie assumée de conquête, Paris et Bruxelles choisissent la lenteur institutionnelle et la prudence fiscale. Cette différence de tempo suscite une question de fond : la France protège-t-elle son modèle économique, ou est-elle en train de s’exclure de la nouvelle géographie de la valeur numérique ?

La Banque de France ouvre la voie à des stablecoins en euro

Le changement de ton assumé de François Villeroy de Galhau

Dans son discours prononcé le 2 octobre 2025 à l’occasion du sommet sur le Mécanisme européen de stabilité, le gouverneur de la Banque de France a surpris en affirmant son soutien à l’émergence de stablecoins en euro marquant ainsi une rupture. Après des années de méfiance, la banque centrale française admet la nécessité d’une offre monétaire numérique européenne capable de rivaliser avec le dollar. Mais cette ouverture reste conditionnée : tout projet devra s’inscrire dans un cadre strict garantissant la value, la liquidité et la stabilité des jetons.

MiCA, EBA et euro numérique : un triptyque réglementaire

Ce virage s’inscrit dans un environnement institutionnel européen plus large:

- Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) définit dans ses articles les règles communes pour les plateformes, les émetteurs et les prestataires de services.

- L’EBA (Autorité bancaire européenne) a publié, la même année, ses standards techniques imposant des réserves hautement liquides pour les stablecoins.

- La Banque centrale européenne, enfin, poursuit son projet d’euro numérique, avec une décision officielle attendue d’ici la fin de l’année 2025.

Une innovation sous contrôle politique

L’objectif est clair : faire émerger une offre européenne de stablecoins en euro pour réduire la dépendance au dollar, tout en protégeant les utilisateurs. L’innovation monétaire ne se fera pas au détriment de la stabilité financière. C’est une position intermédiaire : ni la méfiance systématique de 2018, ni le laxisme de certains marchés asiatiques. Une stratégie d’équilibre, assumée comme telle.

Flat tax crypto : le taux reste à 30 %, mais la tentation d’une hausse à 36 % est bien réelle

Une rumeur symptomatique d’un malaise fiscale

Officiellement, le régime fiscal des cryptomonnaies n’a changé : la flat tax reste fixée à 30 %, dont 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Pourtant, l’idée d’une hausse à 36 % a circulé dans plusieurs articles de presse et au sein même de Bercy, relancée par des parlementaires convaincus que les revenus issus des actifs numériques sont “insuffisamment taxés” par rapport aux placements traditionnels.

L’hypothèse révèle un malaise plus profond : une partie de la classe politique continue d’assimiler les cryptos à un marché spéculatif, éloigné de “l’économie réelle”. Derrière cette vision, un réflexe bien français : taxer ce qui échappe au contrôle du système bancaire, au nom de la justice fiscale. Mais cette logique produit l’effet inverse : au lieu d’encourager la déclaration et la transparence, elle incite les investisseurs à se tourner vers des juridictions plus clémentes, voire à maintenir leurs comptes sur des plateformes étrangères.

Ce signal révèle un malaise plus profond : une partie de l’exécutif et de la majorité voit encore les revenus issus des actifs numériques comme une base fiscale à renforcer, au nom de “l’équité” entre capitaux financiers et salariaux. Cette tentation est politiquement compréhensible dans un contexte budgétaire contraint, mais elle entretient une incertitude pour les investisseurs : plutôt que d’encourager la déclaration et l’implantation de comptes en France, elle risque d’accélérer les arbitrages vers des juridictions perçues comme plus stables. C’est d’autant plus paradoxal que l’Union européenne renforce déjà la transparence via DAC8 (transposition d’ici 31 décembre 2025, premières applications au 1er janvier 2026), ce qui réduit les angles morts sans toucher aux taux nationaux.

Enfin, côté pratique, la France dispose déjà d’un dispositif de déclaration précis pour les plus- et moins-values de cession d’actifs numériques (formulaire 2086 à joindre à la 2042), ce qui confirme que le cadre existe : le débat porte moins sur l’outillage que sur le niveau de pression fiscale et la cohérence du signal envoyé à l’écosystème.

Une fiscalité lourde dans un environnement concurrentiel

Même à 30 %, la France figure dans le peloton de tête des pays les plus exigeants. Son imposition sur les plus-values de cession d’actifs numériques dépasse souvent 33 % lorsqu’on inclut les contributions sociales, contre 26 % en Italie et moins de 28 % en Espagne. Cette charge fiscale fragilise l’attractivité du marché français et pousse nombre d’entrepreneurs à domicilier leurs activités ailleurs.

Un double discours qui fragilise la stratégie française

Le contraste est frappant : l’État appelle à l’innovation, finance la recherche blockchain et se félicite des projets de tokenisation, mais il entretient la menace d’une hausse d’impôt. Ce double discours décourage l’investissement de long terme. Tant que la France n’aura pas fixé une ligne claire entre régime d’encadrement et stratégie de développement, elle restera une place fiscale imprévisible.

Une régulation française plus défensive qu’hostile

Entre régulation et prudence monétaire

La France a choisi une approche encadrée des actifs numériques. L’enregistrement PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), imposé depuis la loi PACTE, et bientôt renforcé par MiCA, vise à garantir la sécurité des comptes, la lutte contre le blanchiment et la traçabilité des transactions. Cette rigueur est souvent interprétée comme un frein, mais elle reflète surtout une priorité : protéger les investisseurs tout en conservant la maîtrise du système monétaire.

Un discours cohérent avec celui de l’Europe

La stratégie française est alignée avec la ligne européenne : créer une infrastructure réglementaire stable avant d’encourager la spéculation. L’idée n’est pas d’étouffer le marché, mais d’éviter que la crypto devienne une zone grise de l’économie. En cela, Paris se situe dans la continuité de Bruxelles.

L’Europe ; retard économique, avance réglementaire

Un discours cohérent avec celui de l’Europe

Sur le plan du marché, le constat est simple : plus de 95 % des stablecoins en circulation sont adossés au dollar. Les jetons en euro, eux, reste ultra-minoritaires avec quelques centaines de millions de dollars de value. Ce déséquilibre traduit la domination américaine dans les paiements numériques et les infrastructures blockchain.

Un avantage réglementaire décisif

Mais l’Europe a un atout : son cadre juridique est complet. Là où les États-Unis jonglent entre la SEC, la CFTC et les lois des États fédérés, l’Union européenne applique un règlement unique, clair et contraignant. Le MiCA, combiné à la directive DAC8, permet à l’Europe de disposer d’un environnement lisible pour les acteurs sérieux, y compris les plateformes étrangères qui souhaitent opérer sur le marché européen.

2025, une ambition à concrétiser

L’année 2025 servira de test grandeur nature. L’enjeu désormais n’est plus politique, mais industriel : produire des stablecoins fiables en euro, renforcer les infrastructures locales et faire émerger des champions européens capables de rivaliser avec Circle ou Tether sans céder de terrain à la dérégulation.

Les États-Unis : volontarisme politique, flou juridique

Des projets de loi sans adoption

Le Congrès américain a introduit plusieurs projets de loi en 2025, dont le GENIUS Act, destiné à encadrer les payment stablecoins. Le texte fixe des règles de réserve, définit le périmètre des émetteurs et clarifie la répartition des pouvoirs entre régulateurs. Mais aucune version définitive n’a encore été promulguée.

Une approche libérale qui attire… et inquiète

Les États-Unis misent sur la flexibilité pour encourager l’innovation. Cette stratégie attire les capitaux, mais elle laisse subsister un flou juridique qui crée des conflits entre les autorités concernées comme la SEC, la CFTC et les Etats fédérés qui se marchent sur les pieds. L’Europe, plus lente, mais mieux structurée, pourrait en tirer un avantage à long terme.

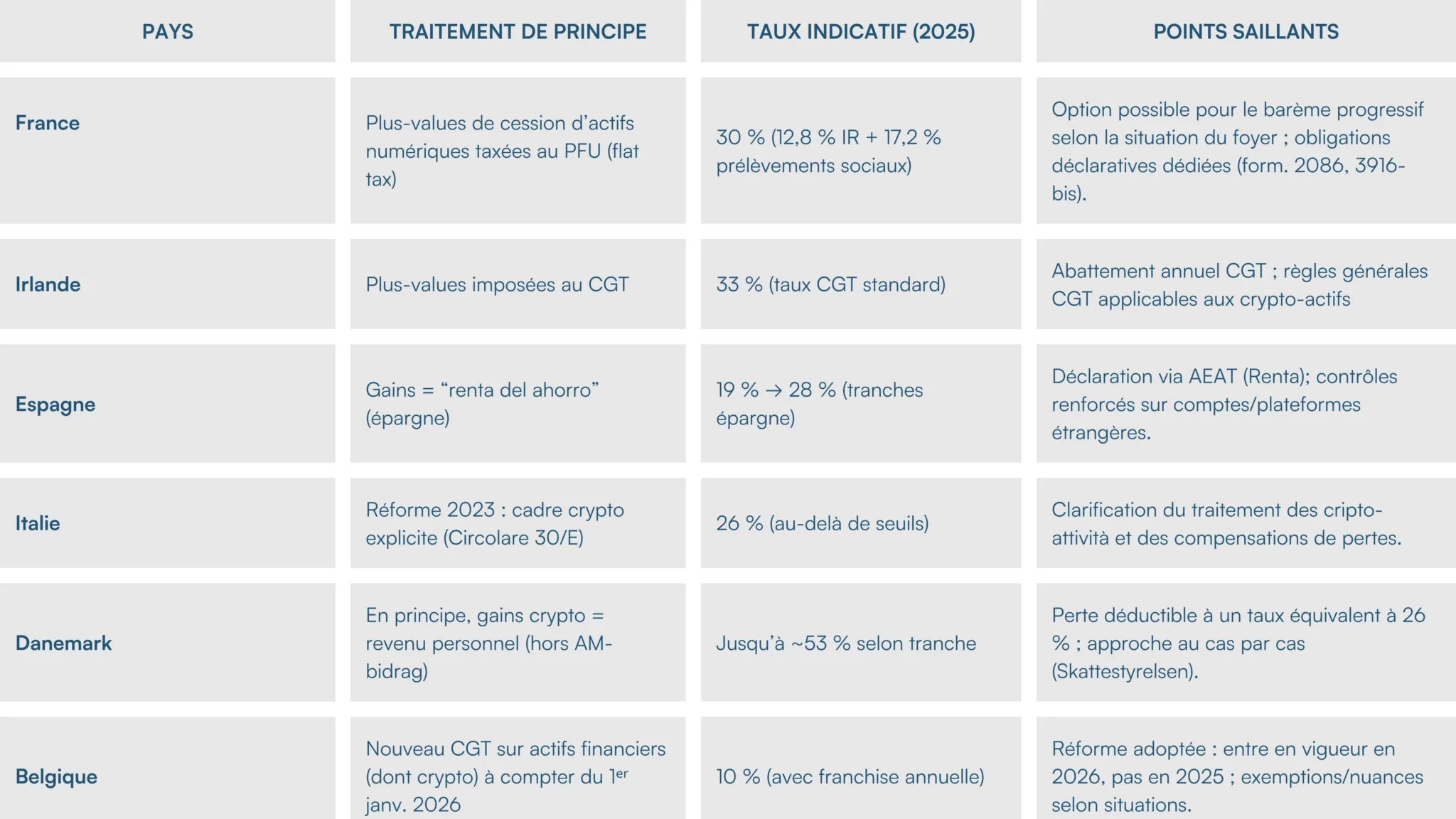

La fiscalité européenne : un patchwork durable

Des taux hétérogènes

La France applique un taux global de 30 %, l’Italie 26 %, l’Espagne entre 19 et 28 %, l’Irlande 33 %, et le Danemark dépasse parfois 50 %.

DAC8 : plus de transparence, pas d’harmonisation

La directive DAC8, applicable à partir de 2026, imposera un échange automatique d’informations sur les cessions, les revenus et les actifs numériques, mais elle ne fixera aucun barème commun. Les écarts d’imposition resteront donc marqués, reflet des souverainetés fiscales nationales.

Un projet? des questions?

Notre équipe de chargés de clientèle est à votre disposition.

Conclusion: une stratégie européenne fondée sur la confiance, pas la vitesse

La France et l’Europe n’ont pas choisi la voie la plus spectaculaire : elles privilégient la stabilité à la course. Cette orientation suscite des critiques, mais elle repose sur une conviction : la légitimité de la crypto-économie passe par la transparence, la sécurité et une fiscalité assumée. L’imposition n’est pas qu’un prélèvement : c’est un instrument de reconnaissance. En intégrant les actifs numériques au droit commun, l’Europe leur donne une existence officielle, un cadre et, à terme, une crédibilité.

L’année 2025 pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle phase : celle d’un continent qui, sans promettre des rendements rapides, cherche à bâtir la valeur sur la durée.

FAQ: Régimes d’imposition des cryptos en France et en Europe

En 2025, les plus-values réalisées lors de la cession de cryptomonnaies sont soumises à une flat tax de 30 %, composée de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Ce taux est forfaitaire, mais le contribuable peut choisir le barème progressif si ce régime lui est plus avantageux selon le montant de ses revenus.

Toute vente de crypto contre de la monnaie fiat (euro, dollar, etc.) ou contre un bien est considérée comme une cession imposable.

En revanche, les échanges crypto-crypto ne déclenchent pas d’imposition immédiate tant qu’ils ne génèrent pas de gains réalisés.

Ce principe s’applique à tous les actifs numériques, qu’il s’agisse de bitcoin, d’ethereum ou de stablecoins.

Les détenteurs d’un portefeuille hébergé à l’étranger ou d’un compte sur une plateforme non française doivent remplir le formulaire 3916-BIS, en plus du formulaire de déclaration 2086 dédié aux actifs numériques.

Cette obligation s’applique à toute personne physique résidant en France, même si le compte n’a enregistré aucune opération durant l’année fiscale.

Des guides et calculateurs en ligne permettent de suivre automatiquement la valeur d’acquisition et le prix de vente des cryptos.

CrypCool met à disposition des services pédagogiques pour accompagner les investisseurs dans la déclaration, la gestion des portefeuilles, et la compréhension de leur fiscalité crypto.

Certaines banques et assurances vie commencent également à intégrer des produits liés à la blockchain, bien que leur imposition reste identique à celle des actifs numériques classiques.

Les gains liés à une activité de mining ou de trading professionnel sont imposés dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux), avec un traitement distinct des plus-values privées.

Chaque cas dépend du type d’opérations et du caractère habituel ou non de l’activité.

Les exemples publiés dans le BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) détaillent les conditions de cette distinction.

Tout dépend du pays de comparaison.

L’Italie affiche un taux de 26 %, l’Espagne entre 19 et 28 %, l’Irlande 33 %, et le Danemark jusqu’à 53 %.

La France reste dans la moyenne haute, mais offre un cadre clair, une déclaration simplifiée et une fiscalité stable depuis plusieurs années.

Cette transparence constitue un atout pour ceux qui préfèrent investir dans un environnement réglementé et prévisible.

Les avis divergent : certains dénoncent une fiscalité trop lourde, d’autres saluent la clarté du dispositif.

L’actualité montre toutefois une tendance vers plus de transparence grâce à la directive DAC8, qui imposera un échange automatique d’informations entre États membres.

Les investissements en crypto deviennent ainsi mieux encadrés, ce qui contribue à légitimer le secteur

Les discussions autour d’un ajustement du taux à 36 % montrent que la France n’a pas tranché entre stimulation de l’innovation et rentabilité budgétaire.

Mais à moyen terme, les évolutions européennes devraient renforcer la cohérence du cadre fiscal.

Les investisseurs, eux, devront s’adapter à un environnement où la valeur des cryptos comptera autant que leur origine et leur traçabilité.